發(fā)布時間:2025-09-04 23:21:22

作者:小編

閱讀:

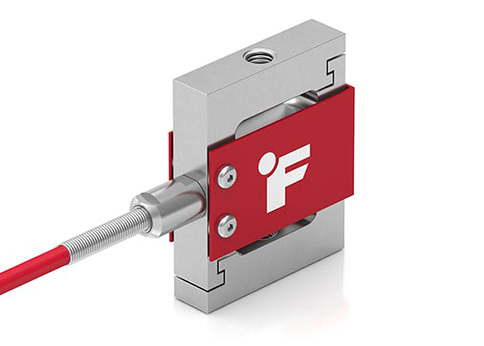

在工業(yè)自動化與智慧物流領域,拉力傳感器作為力值測量的核心部件,長期受限于有線傳輸?shù)牟渴鸪杀九c靈活性不足。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的突破,無線拉力傳感器通過集成低功耗通信模塊與邊緣計算能力,正在重構傳統(tǒng)力值監(jiān)測的底層邏輯。本文從傳感器硬件設計、無線通信協(xié)議選型、數(shù)據(jù)傳輸架構優(yōu)化三個維度,解析無線拉力傳感器在物聯(lián)網(wǎng)場景中的技術實現(xiàn)路徑。

傳統(tǒng)拉力傳感器依賴有線連接,存在三大典型問題:

部署成本高:在大型倉儲或橋梁監(jiān)測場景中,有線布線成本占設備總投入的40%以上,且后期維護需專業(yè)團隊;

實時性不足:有線傳輸延遲受限于串口波特率,在動態(tài)力值監(jiān)測中易出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失;

擴展性差:新增監(jiān)測點需重新布線,無法適應柔性生產(chǎn)線的快速調(diào)整需求。

以某汽車制造企業(yè)的沖壓車間為例,傳統(tǒng)有線傳感器在模具更換時需停機2小時重新接線,而無線方案可將此時間壓縮至15分鐘。

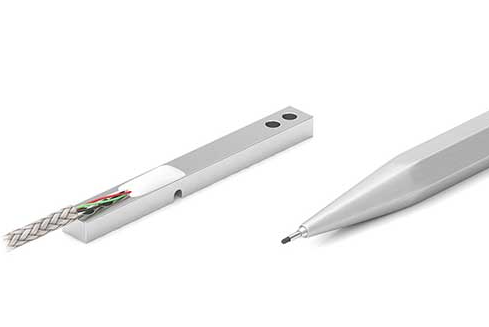

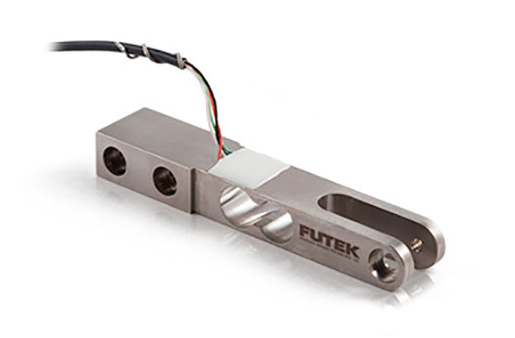

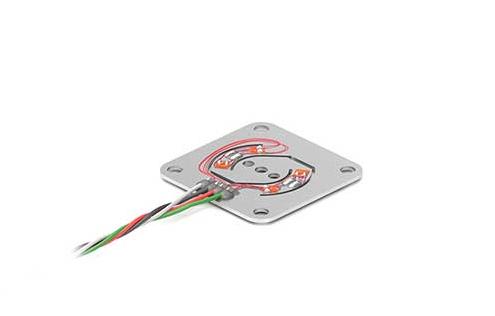

無線拉力傳感器的硬件架構需突破三大技術難點:

力值采集模塊:采用24位高精度ADC芯片,配合惠斯通電橋電路,實現(xiàn)0.01%FS的測量精度;

無線通信模塊:集成BLE 5.0協(xié)議棧,在-40℃~85℃工業(yè)溫寬下保持-96dBm的接收靈敏度,空口傳輸速率達2Mbps;

電源管理單元:通過DC-DC轉(zhuǎn)換器與動態(tài)休眠算法,使設備在10Hz采樣頻率下續(xù)航達3年。

某研發(fā)團隊在測試中發(fā)現(xiàn),采用時分復用(TDM)技術后,單個網(wǎng)關可同時接入200個傳感器節(jié)點,較傳統(tǒng)輪詢模式提升5倍并發(fā)能力。

物聯(lián)網(wǎng)場景下的數(shù)據(jù)傳輸需解決三大技術挑戰(zhàn):

協(xié)議適配層:設計通用數(shù)據(jù)接口,支持MQTT、CoAP、HTTP三種協(xié)議動態(tài)切換,適配不同云平臺要求;

邊緣計算層:在傳感器節(jié)點嵌入輕量級AI算法,對原始數(shù)據(jù)進行濾波、特征提取,減少無效數(shù)據(jù)上傳;

安全傳輸層:采用AES-128加密算法與動態(tài)令牌認證機制,防止數(shù)據(jù)在公網(wǎng)傳輸中被篡改。

某港口集裝箱稱重系統(tǒng)應用案例顯示,通過邊緣計算將數(shù)據(jù)包大小壓縮80%,使3G網(wǎng)絡下的傳輸延遲從2.3秒降至0.4秒。

智慧物流:在自動化分揀線中,無線拉力傳感器實時監(jiān)測傳送帶張力,通過LoRaWAN協(xié)議將數(shù)據(jù)上傳至調(diào)度系統(tǒng),當張力超過閾值時自動觸發(fā)報警;

結(jié)構健康監(jiān)測:在橋梁斜拉索上部署無線傳感器,采用時間同步技術實現(xiàn)多節(jié)點數(shù)據(jù)對齊,通過4G Cat.1模塊將振動頻率、應力變化等參數(shù)傳輸至監(jiān)測平臺;

工業(yè)機器人:在機械臂關節(jié)處集成無線力控傳感器,通過BLE Mesh網(wǎng)絡構建局部感知網(wǎng)絡,實現(xiàn)抓取力的閉環(huán)控制。

某風電企業(yè)測試數(shù)據(jù)顯示,無線方案使葉片應力監(jiān)測的部署周期從7天縮短至8小時,且數(shù)據(jù)采集頻率提升至100Hz。

Q1:無線拉力傳感器的傳輸距離受哪些因素影響?

A:主要取決于通信協(xié)議(如BLE 5.0理論距離100米,LoRa可達5公里)、天線增益、環(huán)境干擾(金屬障礙物會衰減信號20-30dB)。

Q2:如何選擇適合的物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議?

A:短距離場景(<100米)優(yōu)先選BLE 5.0或Zigbee 3.0;廣域場景(>1公里)推薦LoRa或NB-IoT;高實時性需求(<100ms)需采用5G專網(wǎng)。

Q3:無線傳感器的數(shù)據(jù)安全性如何保障?

A:需從三層防護:物理層采用跳頻擴頻技術;網(wǎng)絡層實施動態(tài)密鑰輪換;應用層部署端到端加密。

Q4:多傳感器組網(wǎng)時如何避免信號沖突?

A:可采用CSMA/CA載波監(jiān)聽機制,或通過TDMA時分復用技術為每個節(jié)點分配獨立時隙。

Q5:無線傳感器的校準周期是多久?

A:工業(yè)級設備建議每12個月校準一次,涉及安全監(jiān)測的場景需縮短至6個月,校準內(nèi)容包括零點漂移、線性度、溫度補償?shù)葏?shù)。

無線拉力傳感器的技術演進,本質(zhì)是硬件設計、通信協(xié)議、邊緣計算的三維協(xié)同創(chuàng)新。從惠斯通電橋到低功耗MCU,從有線串口到多模物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議,技術突破始終圍繞“降本、增效、提質(zhì)”三大核心目標。未來,隨著6GHz以下頻段開放與AI芯片小型化,無線傳感器將向更高精度(0.005%FS)、更低功耗(μA級待機電流)、更強自組網(wǎng)能力(支持千級節(jié)點)方向持續(xù)進化,為工業(yè)4.0與智慧城市建設提供關鍵基礎設施。

電話020-85262155

電話020-85262155 郵箱sales@omgl.com.cn

郵箱sales@omgl.com.cn